Ma Fête du Livre à la Maison – La résilience en littérature

Découvrez le jeu-concours Ma Fête du Livre à la maison pour anticiper la 35e Fête du Livre du 16 au 18 octobre 2020.

Chaque semaine le jeu est parrainé par un auteur que vous retrouverez lors du salon de rentrée.

Cette semaine, l’auteure Anne Sinclair. L’Ingénierie du livre vous accompagne en textes et en vidéos en compagnie de la chaîne du Livre qu’elle soutient : auteurs, éditeurs, libraires, médiathécaires.

En cette quatrième semaine, nous vous proposons la thématique suivante: la résilience en littérature (la résilience consiste à prendre acte d’un traumatisme et le dépasser).

Découvrez en cliquant ci-dessous :

- La résilience en littérature : deux grands ouvrages de mémoire à lire dès à présent

- Dialogue avec Anne Sinclair, marraine de la semaine: l’auteure rend hommage à Léonce Schwartz, son grand-père dans La Rafle des Notables, éditions Grasset

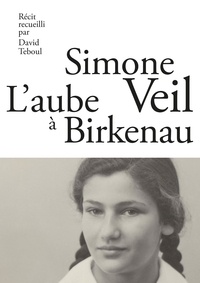

- Une icône Française : Simone Veil L’aube à Birkenau, propos recueillis par David Teboul, éditions Les Arènes

- Le regard de Muriel Coadou, Directrice de la compagnie Collectif 7, comédienne

- Dialogue avec le témoin de la semaine, Thierry Laroche, Directeur éditorial Littérature et Bande dessinée (Gallimard Jeunesse)

- La vidéo de Manon Fargetton, au sujet de À quoi rêvent les étoiles à paraître aux éditions Gallimard Jeunesse

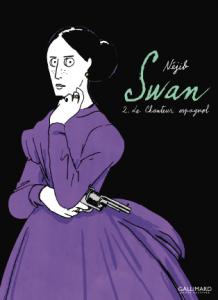

- La vidéo de l’auteur Nejib au sujet de Swan, Tome 2, Le chanteur espagnol, Gallimard Bande dessinée

- Nos partenaires

- Revoir la thématique de la 1ère semaine : Les animaux dans la ville (et les lauréats)

- Revoir la thématique de la 2e semaine : La Force d’Écrire, le Bonheur de lire (et les lauréats)

- Revoir la thématique de la 3e semaine : Mes amis, Mes amours à Saint-Étienne (et les lauréats)

Modalités de participation:

Cette semaine, le thème imposé du jeu-concours d’écriture, de BD, ou d’illustration est : la résilience en littérature.

À vous de jouer! Étonnez-nous!

Proposez-nous vos écrits dans l’un des formats imposés:

- la chanson : 8 strophes et refrains au maximum,

- le poème : 8 paragraphes de 4 vers au maximum,

- la nouvelle : 2 pages soit 1800 signes espaces compris maximum,

- la BD : 2 pages scannées maximum,

- l’illustration (format A4 maximum, choix des matériaux libre) Attention: uniquement ouvert aux moins de 12 ans.

et envoyez-les nous par mèl avant dimanche 17 mai à 23H59 à : fetedulivre@saint-etienne.fr

Lots à gagner:

Chaque semaine 5 lots sont à remporter !

Le jury de sélection des lauréats est présidé chaque semaine par un auteur, cette semaine par Manon Fargetton.

Ce jeu-concours est ouvert aux petits et grands. Les lauréats seront désignés de la sorte:

- 3 livres aux éditions Gallimard Jeunesse et Bande dessinée (Elena Selena, Manon Fargetton, Néjib) seront offerts cette semaine pour les tranches d’âge suivantes:

– 1 pour les écrits proposés par les 0 – 12 ans

– 1 pour les écrits ou BD proposés par les 12 – 18 ans

– 1 pour les dessins (illustrations) proposés par les 0 – 12 ans - 2 ouvrages au choix, David Teboul, L’aube à Birkenau éditions Les Arènes ou Anne Sinclair La Rafle des notables, éditions Grasset

VIVEZ MA FÊTE DU LIVRE À LA MAISON ET ANTICIPEZ VOS RENCONTRES AVEC LES AUTEURS DE LA 35e FÊTE DU LIVRE DE SAINT-ÉTIENNE

Découvrez le dialogue avec la marraine de la semaine, l’auteure Anne Sinclair, tout comme les vidéos des artistes Manon Fargetton et Nejib. Lisez l’entretien avec le témoin de la semaine, l’éditeur Thierry Laroche. Découvrez deux ouvrages relatifs à la résilience : Anne Sinclair, La Rafle des notables, Grasset éditions et David Teboul, L’Aube à Birkenau, propos recueillis auprès de Simone Veil, éditions les Arènes.

Découvrez l’émission RCF consacrée à la Fête du Livre à la maison:

https://rcf.fr/actualite/la-demi-heure-d-info-de-rcf-saint-etienne-du-7-mai

La résilience en littérature : deux magnifiques ouvrages de mémoire à lire dès à présent

Il arrive que les livres prennent leur temps, rédigés dans la tête de leurs auteurs bien avant qu’ils ne posent les mots sur le papier. Anne Sinclair n’a jamais connu son grand-père paternel. Enfant, elle associe son souvenir à la légende familiale, qu’elle romance intérieurement. Elle devient journaliste, écrivain, et rencontre, par écrit, Léonce, au sein d’un livre de mémoire qui fera date.

David Teboul a douze ans lorsqu’il voit Simone Veil pour la première fois, c’est à la télévision aux Dossiers de l’écran. Il écrit « Je savais, j’en avais l’intuition intime, qu’un jour, plus tard, quand je serais grand, je rencontrerais Simone Veil pour de vrai ».

Refaire le monde, à la nuit tombée, avec Léonce Schwartz

Anne Sinclair, La Rafle des notables, Grasset éditeur

Anne Sinclair est l’une des grandes figures de la presse française. Dans un précédent livre elle se penchait sur l’histoire de sa famille maternelle, presque à distance d’historienne. Il lui aura fallu passer un nouveau seuil pour entamer son enquête sur les traces de son grand-père paternel, Léonce Schwartz. S’il s’agit d’un récit, celui-ci emprunte au roman la part d’intime qui, rapportée au collectif, fonde les grandes œuvres de mémoire.

On le comprend dès les premières pages, rédiger ce livre est une nécessité pour l’auteure, qui trace ainsi une ligne droite de Léonce, à son fils Robert, jusqu’à la petite Anne : « Cette histoire me hante depuis l’enfance. Et pourtant, si les sagas familiales interpellent ceux qui avancent en âge, la mienne ne m’a d’abord intéressée que de loin, l’immédiateté ayant eu longtemps, dans ma vie de journaliste, plus d’attrait que les histoires du passé. Néanmoins, ce chapitre‐là continue de me poursuivre. Pour le côté romanesque que je n’ai pas pu élucider, pour les questions que je n’ai pas posées, pour les détails que je n’ai pas demandés ? »

Faire œuvre de mémoire

Qui est ce grand-père? Un bel homme en costume trois pièces et chevalière, que l’auteure ne connut pas. Il est déporté comme 999 autres personnes en 1941 dans un camp méconnu de l’historiographie française, à Compiègne-Royallieu. L’auteure s’y rend par deux fois afin de saisir la « mort lente » évoquée dans les journaux et témoignages qu’elle dévore pour reconstituer de l’intérieur la vie de ces hommes raflés, juste coupables d’être notables. La journaliste enquête, l’écrivain fait œuvre de mémoire, la romancière, pudique, retenue, reconstitue la silhouette, puis réveille le regard de Léonce. Elle y parvient : il revit dans ses inoubliables pages. Alors surgissent des histoires que se racontent en conférences ces morts en sursis: « Presque chaque soir eurent lieu des conférences, dans quelques chambrées, autour du poêle, avant l’extinction de la lumière. Les orateurs, sans papier ni crayon, faisaient une causerie sur leur spécialité, les détenus encore vaillants réussissant à se maintenir debout, les plus affaiblis se regroupant sur les lits de leurs camarades.(..) L’ingénieur Louis Engelmann, le voisin de Léonce, donna une leçon sur l’électricité». Échanges volés à la nuit et à la déshumanisation programmée, ce sont des actes de survie empreints de dignité et de résilience. Au sein de ce camp méconnu, les détenus ont refait le monde chaque nuit. Il appartient, aujourd’hui, au lecteur de saisir les répliques de cette histoire familiale où les conférences de rédaction succédèrent aux conférences du soir, perpétuant avec passion, à travers les générations, le désir d’apprendre et de transmettre.

Dialogue avec Anne Sinclair

©Thomas Laisné

Dans votre ouvrage la part liée au travail d’enquête rigoureuse le dispute à un carnet de mémoire sensible concentré sur son motif : Léonce et ses mille compagnons d’enfermement et de douleur. Cette économie du récit permet à la réalité d’alors de se faire jour et d’exister aux yeux de tous, malgré les mutismes et silences de l’Histoire que vous évoquez. Comment et pourquoi êtes-vous parvenue à une composition aussi juste et stricte où chaque mot est compté ? Est-ce un aboutissement, d’une certaine manière de votre style entre journalisme et essai plus personnel ?

Au départ, je voulais faire des recherches non pas pour les publier, mais dans un but personnel et familial. Et au fur et à mesure de l’enquête, tout en m’apercevant que j’avais très peu d’éléments sur mon grand-père, je découvrais une rafle et un camp dont j’ignorais pratiquement l’existence. Si bien que ma quête s’est transformée : d’intime, elle est devenue publique et Léonce est devenu une ombre pour illustrer un récit collectif. C’est l’histoire de cette rafle et de ce camp de Compiègne que je voulais qu’on connaisse. Une rafle volontairement ciblée sur 743 personnes, puis 1000. Et un camp nazi à 70 km de Paris, administré par la Wehrmacht, et en fait entre les mains de la Gestapo, où les conditions de détention étaient terribles : comme a dit François Mauriac, pas de chambre à gaz, mais une extermination par la faim, le froid, la maladie.

Et enfin, la découverte que ce camp avait servi d’antichambre pour la première déportation de juifs français vers Auschwitz au bout de trois mois de détention. Alors, l’écriture ne pouvait qu’être très sobre. D’une part, la gravité du sujet interdisait le pathos et le roman ; d’autre part, je me suis vue surtout comme un haut-parleur, comme un révélateur de mémoire en mettant à la disposition du grand public ce qui était connu seulement des spécialistes. Je ne suis pas historienne mais journaliste : je suis allée sur les lieux, j’ai tenté de comprendre ce qui m’apparaît, au fil des années, de moins en moins compréhensible, et j’ai voulu nourrir le lecteur de ce que j’avais appris, en rendant hommage à ceux qui avaient vécu cette histoire et cherché à témoigner, et sans lesquels le livre n’existerait pas.

Daniel Cordier évoque souvent la teneur inflammable de la mémoire : lorsque l’on ouvre une fiole de mémoire depuis longtemps fermée, il arrive que le souvenir s’évapore. Lui-même s’est intuitivement efforcé, alors qu’il était galeriste et tenait son expérience de résistance « assourdie », à ne surtout pas rouvrir ses fioles avant de se consacrer à elles totalement, avec la rédaction de ses ouvrages sur Jean Moulin. Ce livre répond-il à une injonction familiale, mais plus encore collective, de mémoire, venue de Léonce puis de Robert à reprendre le récit là où il s’était interrompu pour le servir en révélant ce qu’a été le camp de « Compiègne Royallieu »?

Je n’avais aucune fiole à rouvrir car je n’en disposais d’aucune. Pas de lettres, pas de témoins, pas de documents sinon le dessin fait de mon grand-père que je trouve très bouleversant et que j’ai publié. La seule injonction à laquelle j’ai obéi c’est à un sentiment de culpabilité devant mon incuriosité. Qu’est ce qui fait que mon père ne m’a jamais raconté ce qui s’était passé alors que lui-même était dans la France Libre loin de la France, mais qu’il avait découvert à son retour son propre père mourant des suites des conditions de détention à Compiègne ? Et qu’est ce qui fait que je n’ai pas posé de questions, que moi -même je n’ai pas tenté d’en savoir plus, alors que la parole n’était pas taboue dans ma famille sur le sujet, et que je croyais tout connaître ou presque, avoir tout lu ou presque, sur le sujet de la déportation et l’extermination des Juifs de France ? Au fond, je m’étais contentée d’une légende disant que Léonce avait été arrêté et avait miraculeusement échappé à la déportation. Contentée n’est d’ailleurs pas tout à fait exact, dans la mesure où je tournais sans cesse autour du sujet, que j’y revenais sans avancer pour autant, sans me dire : je veux savoir – sinon comprendre – ce qui s’est passé. Alors, à un moment, j’ai décidé d’aller plus loin.

L’une des grandes leçons de cet ouvrage de mémoire est culturelle : les conférences du soir, les chants, ce portrait dessiné de Léonce parvenu jusqu’à vous. La survie, jusqu’à un certain point de ces hommes, leur fut assurée par leur amour de l’art et de la culture, par leur passion pour la vie. L’Histoire reformule, assez régulièrement, ce que doit être la culture pour une nation libre et des esprits libres. Quel serait, sans réaliser de parallèle abscons, le lien entre les enfermements d’hier et d’aujourd’hui?

Oui, la culture, pour certains d’entre eux au moins, a servi de béquille aux internés de Compiègne, « pour ne pas devenir fous » comme dit Serge Klarsfeld qui connaît tout de cette histoire et a publié les notes et journaux de certains des déportés. Et je les trouve extraordinaires, ces soirées où, en tout cas, jusqu’à fin janvier tant qu’ils en avaient la force, ils ont organisé ces conférences dont je parle, à la fois pour entretenir leur mémoire et pour distraire, une heure durant, leurs compagnons. Certains étaient des intellectuels, mais pas tous, et chacun, dans son domaine a essayé d’apporter aux autres, des éléments de connaissance sur la littérature, sur la science, ou sur les expériences vécues qu’il possédait. Mais la culture dans ces conditions de survie minimum, n’a rien à voir avec ce que nous avons vécu depuis deux mois ! L’enfermement contraint dans ces conditions de sauvagerie (et la majorité ne savait pas ce qui les attendait !) est à l’opposé d’un confinement accepté et volontaire pour le bien collectif. Le Covid 19 n’est pas les nazis, je pense qu’on ne peut pas décemment faire la comparaison, même pour ceux qui ont vécu cette période dans des conditions difficiles de solitude ou de promiscuité. Il reste que s’évader par le savoir est une des conditions de la résistance des individus. Une des conditions de l’appartenance à une histoire, à un groupe, à une conscience collective, aux richesses de la création. Je n’ai jamais écouté autant de musique que depuis la mi-mars !

La littérature sur les camps est rare, précieuse et souvent comme l’a écrit Primo Levi elle interroge : « Si c’est un homme ». « Mort lente », « Pogrom à froid », « retranchés du monde des vivants », les journaux que vous exhumez, les mots que vous remettez en lumière pour décrire ce qui est arrivé à ces hommes, tous notables et rassemblés sciemment pour cette raison d’excellence, interroge l’espèce humaine et ce en quoi elle croit. Dans une séquence de tumultes comme celle que nous traversons, l’alerte et la parole des fervents du camp de Compiègne Royallieu n’est-elle pas décisive?

Encore une fois, il ne faut pas prendre l’Histoire comme un point de comparaison, mais vous avez raison, comme une alerte. La révélation de la Shoah a été un choc d’une extrême violence mais elle n’a hélas pas empêché les massacres depuis : Les Khmers rouges, le Rwanda, etc… Ni les persécutions, dont en ce moment même, souffrent horriblement les Rohingas ou les Ouighours, par exemple. Je pense que toute parole qui fait écho à la persécution quelle qu’elle soit, est porteuse de message. Puisse celle dont je rapporte quelques exemples, nous faire rester vigilants sur les petits et grands renoncements quand il s’agit des libertés et des droits de l’homme, et de la volonté d’y résister coûte que coûte

Regard sur une icône française de la résilience

Le chignon de Simone Veil

Certains livres sont doués d’une destinée particulière parce qu’ils transmettent une histoire vraie et révèlent ses contours secrets. Dans L’Aube à Birkenau David Teboul rend palpable cette autre Simone Veil que nous pressentons sans jamais la discerner exactement dans ses Mémoires. Pour y réussir, il faut rassembler beaucoup de confiance. Tous deux, Simone et David, scellèrent un pacte d’amitié qui produit aujourd’hui un livre exceptionnel. David Teboul sera présent à la 35ème édition de la Fête du livre de Saint-Étienne

Un livre talisman

Les intuitions du jeune documentariste sont étincelantes de finesse : « Qu’est ce qui vous intéresse chez moi ?» l’interroge la femme en éternel tailleur à lavallière. Le jeune homme auquel elle refuse le film qu’il veut lui consacrer répond du tac au tac : « Votre chignon, Madame ». Désignant la coiffure relevée sur sa nuque, postiche hitchcockien, il montre qu’il devine ce qui s’y cache et que l’héroïque personnalité préférée des Français peine à dévoiler : le récit intérieur d’une femme fragile et obstinée, à la beauté grave, rescapée d’entre les morts, aspirée aussitôt par la vie de famille et l’ascension vers le pouvoir. David Teboul l’observe, nous sommes avec eux, plongés dans leur conciliabule, elle semble ébranlée, décrit David. Pourtant elle n’oublie rien, tait son histoire à de rares exceptions près. « Elle me raconte alors qu’aucune femme dans son convoi n’a été rasée complètement et que cela lui a sauvé la vie. Sans le savoir j’avais touché un point important de sa déportation » écrit-t-il. Soudain sous son regard, l’indomptable Simone réapparaît. Inchangée mais inédite : drôle, sentimentale, malicieuse, sororale. Celle exactement que vous deviniez sous le chignon. « Il y avait comme un trou dans nos vies, je ne l’ai jamais comblé » chuchote-t’elle . Ceci n’est pas un livre mais un talisman.

Le regard d’une lectrice, Muriel Coadou

L’artiste stéphanoise Muriel Coadou a lu le livre de David Teboul et fait part ci-dessous du bouleversement intérieur que l’ouvrage a créé en elle

« Amoureuse de tout ce qui touche à l’humain, curieuse de l’Histoire telle qu’elle s’écrit, faits et récits, soucieuse du respect des autrices et des auteurs, souvent incertaine« … c’est ainsi que se décrit Muriel Coadou tour à tour comédienne, metteuse en scène et Directrice de la Compagnie Collectif 7, présente au Festival des Mots en Scène de la Fête du Livre de Saint-Étienne dès sa création. D’une compréhension magnétique à l’égard des textes, toujours juste et mesurée, Muriel Coadou est une excellente lectrice. Quand nous avons lu l’ouvrage de David Teboul, repensant à sa magistrale mise en espace d‘Alias Caracalla et de De l’Histoire à l’Histoire, de Daniel Cordier, nous avons songé que L’aube à Birkenau, propos recueillis par David Teboul, lui plairait. Muriel répond toujours au téléphone… Justement nous dit-elle, elle se trouve dans une librairie et précisément se tient face à la jaquette du livre, qu’elle observe, curieuse et interrogative. Elle nous écrivit, suite à sa lecture, ces quelques mots, que nous reproduisons quelques mois plus tard avec son autorisation et après que comme elle, nombre de lecteurs aient éprouvé ce récit comme aucun autre, comme une véritable expérience de lecture.

« Dès 1945, je suis devenue-et d’une certaine façon, je le suis restée-, je ne dirais pas cynique, mais absolument sans illusions. » Simone Veil

L’importance des passeurs de mots. Un homme, une femme qui entre en humanité avec un ou une autre et qui permet à la mémoire d’exister. A l’humanité de s’exprimer, de prendre le dessus nécessaire à la continuité, à notre sauvegarde. Ici c’est David Teboul. Dans De l’Histoire à l’histoire c’est Paulin Ismard qui avait recueilli les propos de Daniel Cordier.

Nous avons peut-être tendance à nous arrêter sur les actes violents, les humiliations quotidiennes subis dans les camps. Nous laissons peut-être de côté les rapports qu’il y a pu y avoir entre déportés en imaginant une grande et belle solidarité, en imaginant, pour les survivants, un retour chaleureux et empathique de la part de l’extérieur. Une grande compréhension. Ce qu’il y a eu surtout c’est peut-être de l’incompréhension totale, du rejet.

Ce livre, nous donne à lire une femme, des femmes dans toute leur féminité qui ont traversées l’Enfer. La légèreté de l’être reste présente pour une survie possible.

Il n’est pas question d’aimer ou de ne pas aimer ces mots. Ils sont là. Ils nous bousculent, nous émeuvent aux larmes, nous font rire. Ce n’est pas de la fiction. Ils sont nécessaires encore et toujours pour continuer à compléter le tableau de cette période noire. Leur partage est salutaire.

Le 05/02/2020, Muriel Coadou

Le témoin de la semaine

Dialogue avec Thierry Laroche, Directeur éditorial, Littérature et Bande dessinée, Galllimard Jeunesse

Chaque année, la Fête du Livre s’anticipe et se construit avec de nombreux interlocuteurs, dont les directeurs éditoriaux des grandes maisons d’édition. En 2020, Gallimard Jeunesse est l’éditeur invité du salon, avec de nombreux auteurs! Ma Fête du Livre à la Maison vous propose d’entrer dans les coulisses de l’événement avec un éditeur passionné: Thierry Laroche.

J’édite comme je lis

Au Salon du Livre de Saint-Étienne, le casting de nos rencontres ne tient pas compte des catégorisations de genres littéraires mais bien des influx, styles, nécessités intimes de chacun des ouvrages. C’est ainsi que les œuvres se parlent le mieux entre elles, en connivences d’esprits. Êtes-vous d’accord avec ce point de vue?

Oui, entièrement d’accord ! Les salons, comme les éditeurs, ne doivent pas oublier de fournir aux publics certains repères qui leur permettent de s’orienter dans un océan de publications. Mais personnellement, en tant que lecteur, j’aime faire des découvertes en me donnant le loisir de tout regarder, de m’égarer et de me laisser séduire par ce que je n’avais pas imaginé trouver… On ne peut pas se défaire de ses références, de son inclination, de sa culture propre, mais on reste en éveil et disponible pour saisir la beauté, la nécessité parfois, d’une aventure en territoire inconnu. Il y a pour moi un plaisir immense à voir les connivences dont vous parlez, entre les œuvres, les artistes, les genres et les registres. En suivant ces chemins, j’adore passer de la bande dessinée à la poésie, du roman noir au livre pour enfant… Les notions de diversité et de sérendipité sont au cœur de ma pratique des librairies, des salons et des festivals.

Un goût pour la circulation entre les genres

En réciprocité, nous observons, au sein de notre salon généraliste d’accès gratuit, un double mouvement des lecteurs : une spécialisation accrue avec des univers dédiés, parfois multiples, auxquels ils se réfèrent, et en face, une ouverture bien plus large à toutes les littératures de la non fiction à l’essai, du roman graphique à la saga en série. L’éditeur que vous êtes joue t-il aussi avec ces multiples parutions ?

J’essaye d’éditer comme je lis, en étant curieux et en voulant comprendre le mieux possible ce que veut exprimer l’auteur. Je publie chez Gallimard des romans pour la jeunesse, des bandes dessinées et des textes de littérature générale au sein de la collection Sygne. Les passerelles sont nombreuses et de plus en plus fréquentées entre ces trois domaines. Des auteurs comme Timothée de Fombelle, Joann Sfar ou Fabrice Caro incarnent avec talent ce goût pour la circulation entre les genres. Pénélope Bagieu a signé cette année une merveilleuse adaptation du roman de Roald Dahl, Sacrées Sorcières, Néjib parle de peinture dans sa série de bande dessinée Swan, Christelle Dabos a inventé avec La Passe-Miroir une fantasy qui plaît autant aux fans du genre qu’à un public plus large, aux adolescents comme aux adultes…

À considérer les ouvrages que vous éditez, on voit qu’à chaque œuvre correspond un format, un « rite » de fabrication et de production puis de lecture privilégiés. Dans la mesure du possible économique, on remarque que vous tentez lorsque vous êtes face à une forte inventivité, une prouesse que l’on croyait d’un autre temps. Les formats et collections que vous avez fondés correspondent-ils à une recherche de ce type? Trouver le livre juste entre un auteur et un lecteur, du point de vue du texte autant que de la prise en main et du format, et de la sensation ?

L’objet livre

Il est des projets qu’il est impossible de faire entrer dans les formats standard. Par exemple, nous publions en octobre Le flocon, un album de Bertrand Santini et Laurent Gapaillard. C’est un sublime conte noir aux illustrations virtuoses qui n’entre dans aucune case et nécessitait un très grand format à l’italienne. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver l’imprimeur capable de fabriquer un tel livre, il n’y en avait qu’un en Europe. Mais nous ne pouvions imaginer cet objet sans cette taille qui lui est naturelle… Heureusement, beaucoup de projets s’accommodent bien de certaines normes de fabrication, ce qui nous permet de proposer des livres à des prix accessibles. Format, papier, enrichissements de la couverture, couleurs spéciales, parfois pliages et animations de papier… nous attachons beaucoup d’importance à l’objet livre, mais en intégrant la réalité économique, et c’est d’ailleurs la recherche de cet équilibre qui fait l’intérêt du métier. Nous voulons que le livre soit beau et séduise, mais aussi qu’il arrive dans les mains du plus grand nombre possible de lecteurs. À cet égard, le format poche est une bénédiction.

Le retour du son, en force, après le tout images, entrouvre de nouvelles pistes pour l’imaginaire. Avez vous envie de vous diriger également vers la plasticité de la composition sonore littéraire?

Nous avons chez Gallimard une très belle collection de livres lus, Écoutez Lire, et chez Gallimard Jeunesse des collections de livres sonores qui rencontrent un grand succès. Ce n’est pas ma partie, j’adore ces livres, comme j’adore la radio ou les podcasts, mais j’ai une très mauvais oreille…

Voyages extraordinaires

Pouvez-vous nous faire part de quelques publications à suivre cette rentrée?

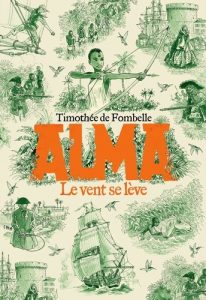

Il y en a beaucoup et je les aime tous puisque je les publie. Mais je citerais pêle-mêle Alma, Le vent se lève, le début d’une trilogie d’aventure que Timothée de Fombelle porte depuis cinq ans – un voyage extraordinaire qui commence le 11 juin ; dans la collection Sygne, Broadway, le nouveau roman de Fabrice Caro, aussi drôle et fou que le précédent, paraîtra au mois d’août ; pour les jeunes adultes, À quoi rêvent les étoiles, de Manon Fargetton, est un récit choral qui donne envie de vivre — c’est à la rentrée aussi ; le nouveau Philip Pullman, La communauté des esprits, est un chef-d’œuvre de littérature anglaise, le cross-over par excellence, il arrive en octobre ; en bande dessinée, Joann Sfar signera La chanson de Renart, une fantaisie médiévale à la truculence délicieuse. Je m’arrête là, mais c’est un crève-cœur.

Il y en a beaucoup et je les aime tous puisque je les publie. Mais je citerais pêle-mêle Alma, Le vent se lève, le début d’une trilogie d’aventure que Timothée de Fombelle porte depuis cinq ans – un voyage extraordinaire qui commence le 11 juin ; dans la collection Sygne, Broadway, le nouveau roman de Fabrice Caro, aussi drôle et fou que le précédent, paraîtra au mois d’août ; pour les jeunes adultes, À quoi rêvent les étoiles, de Manon Fargetton, est un récit choral qui donne envie de vivre — c’est à la rentrée aussi ; le nouveau Philip Pullman, La communauté des esprits, est un chef-d’œuvre de littérature anglaise, le cross-over par excellence, il arrive en octobre ; en bande dessinée, Joann Sfar signera La chanson de Renart, une fantaisie médiévale à la truculence délicieuse. Je m’arrête là, mais c’est un crève-cœur.

Découvrez les vidéos de la semaine

Ose prendre ton risque, la philosophie de la vie selon Manon Fargetton

Manon Fargetton ©ChloeVollmer-Lo

Manon Fargetton, À quoi rêvent les étoiles, Gallimard Jeunesse éditeur (parution le 17/09/2020)

Incroyablement douée et prolixe, la tête pleine d’histoires et le verbe haut tenu, Manon Fargetton est une jeune romancière déjà pourvue de nombreux prix pour ses séries et sagas (trilogies, diptyques) tels que Les Plieurs de temps, June, ou encore le roman avec par exemple Dix jours avant la fin du monde. Fantasy, SF, littérature jeunes adultes, littérature grand format tous publics … les genres littéraires restituent mal la puissance d’évocation de ce grand talent qui allie d’excellentes structures narratives à une approche hypersensible pour tout ce qui touche aux personnages et aux langages. L’auteure œuvre également pour le spectacle vivant où elle est régisseuse lumière : sans doute est-ce là, du reste, la meilleure manière de rendre compte de la singularité de cet esprit poétique et généreux, qui parvient à déplacer la lumière comme elle le désire, entre personnages et actions multiples, qu’elle permute avec une grâce et une aisance déconcertantes, suscitant chez son lecteur la volonté d’être lui-même en se dépassant toujours, quitte à incarner plusieurs identités ou rôles parallèles. « Alix ne se sent jamais mieux que lorsqu’elle joue un rôle. C’est le seul moment où elle se sent libre d’être elle-même. Parce qu’on est beaucoup plus que ce qu’on montre au autres. Bien plus que ce qu’on imagine nous-même. En dedans, on est des milliers de possibilités, Alix en est persuadée. On peut être n’importe qui, accomplir n’importe quoi, réagir de centaines de manières différentes aux situations que l’on vit. Il suffit d’oser. D’essayer » écrit-elle dans le sublime roman « À quoi rêvent les étoiles » que nous avons pu lire en avant-première. Manon Fargetton sera présente à la prochaine Fête du livre de Saint-Étienne.

Voyage au cœur de la création avec l’artiste NEJIB

Nejib, Swan, Tome 2, Le chanteur espagnol, Gallimard Bande dessinée

Nejib, Swan, Tome 2, Le chanteur espagnol, Gallimard Bande dessinée

Lorsqu’un artiste, auteur et illustrateur, raconte et dessine les aventures des peintres rapins du temps de l’impressionnisme, le lecteur voyage à ses côtés à travers les siècles, les écoles, les musées et les ateliers : dialogues vifs, sens de la saga romanesque épanoui, Nejib nous accompagne au sein d’un 19ème siècle dont il perce la vitesse, les lourdeurs académiques, les aspects corsetés et les ruptures. Swan et Scottie, sœur et frère américains fous de peinture possèdent des caractères bien trempés. Ils poursuivent leurs rêves à Paris et sur les routes de France qu’ils traversent avec une justesse documentaire hallucinante. Nejib propose le tome 2 des aventures de Swan, jeune femme prête à entrer aux Beaux-Arts déguisée en garçon. Il offre à son lecteur un romanesque enlevé et subtil, à l’image de celui de Corto Maltese, l’un de ses maîtres, dont le charme ne quitte jamais le lecteur. L’ambition, élevée, est parfaitement tenue, la connaissance encyclopédique de l’histoire de l’art, de ses enseignements et pratiques, fait de cette saga un véritable précis d’histoire culturelle au-delà de la force du récit. Nejib sera présent à la Fête du Livre de Saint-Étienne.

Nos partenaires Ma Fête du Livre à la maison

Nos éditeurs :

|  |

|

Nos locaux :